|

||

|

|

||

|

|

In ingegneria energetica con il

termine energie rinnovabili  si

intendono le forme di energia prodotte da fonti

di energia derivanti da particolari risorse naturaliche per loro

caratteristica intrinseca si rigenerano almeno alla stessa velocità

con cui vengono consumate o non sono "esauribili" nella scala dei

tempi di "ere geologiche" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le stesse risorse naturali per le generazioni future. Sono dunque forme di energia alternative alle tradizionali fonti fossili (che sono

invece parte delle energie

non rinnovabili) e molte di esse hanno la peculiarità

di essere anche energie

pulite ovvero di non immettere in atmosfera sostanze nocive e/o climalteranti quali ad esempio la CO2. Esse sono dunque alla base della cosiddetta economia verde. si

intendono le forme di energia prodotte da fonti

di energia derivanti da particolari risorse naturaliche per loro

caratteristica intrinseca si rigenerano almeno alla stessa velocità

con cui vengono consumate o non sono "esauribili" nella scala dei

tempi di "ere geologiche" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le stesse risorse naturali per le generazioni future. Sono dunque forme di energia alternative alle tradizionali fonti fossili (che sono

invece parte delle energie

non rinnovabili) e molte di esse hanno la peculiarità

di essere anche energie

pulite ovvero di non immettere in atmosfera sostanze nocive e/o climalteranti quali ad esempio la CO2. Esse sono dunque alla base della cosiddetta economia verde.• solare termico Gli impianti solari termici sono

dispositivi che permettono di catturare l'energia solare, immagazzinarla e

usarla nelle maniere più svariate, in particolare ai fini del riscaldamento

dell'acqua sanitaria in sostituzione delle caldaie alimentate tramite gas naturale. Il "collettore solare" o pannello solare è il dispositivo base su cui si basa questa tecnologia. I collettori sono attraversati da un fluido termovettore incanalato in un circuito solare che lo porterà ad un accumulatore. L'accumulatore ha la funzione di immagazzinare più energia termica possibile al fine di poterla usare successivamente, al momento del bisogno. Un impianto solare termico è composto sempre almeno dalle seguenti unità:

Esistono quattro tipi di impianti:

• fotovoltaico Un impianto fotovoltaico è un impianto

elettrico costituito

essenzialmente dall'assemblaggio di più moduli

fotovoltaici, i quali sfruttano l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria

componente elettrica (cavi) ed elettronica (inverter)

ed eventualmente di sistemi meccanici-automatici ad inseguimento solare. Gli impianti fotovoltaici sono generalmente suddivisi in tre grandi famiglie:

Impianti fotovoltaici a isola (stand alone) Questa famiglia è al servizio di quelle utenze elettriche isolate da altre fonti energetiche, come la rete nazionale in C.A., che si riforniscono da un impianto fotovoltaico elettricamente isolato ed autosufficiente. I principali componenti di un impianto fotovoltaico a isola sono generalmente:

Impianti fotovoltaici connessi alla rete (grid connect) Questa famiglia identifica quelle utenze elettriche già servite dalla rete nazionale in AC, ma che immettono in rete la produzione elettrica risultante dal loro impianto fotovoltaico, opportunamente convertita in corrente alternata e sincronizzata a quella della rete, contribuendo alla cosiddetta generazione distribuita. I principali componenti di un impianto fotovoltaico connesso alla rete sono:

• geotermia a bassa entalpia  La pompa di calore geotermica (detta anche impianto geotermico a bassa entalpia) è un impianto di climatizzazione degli edifici che sfrutta lo scambio termico con il sottosuolo superficiale, per mezzo di una pompa di calore. Poiché il calore nel sottosuolo proviene in gran parte dal nucleo terrestre, la geotermia a bassa entalpia è classificata come fonte di energia rinnovabile, nonostante la pompa di calore consumi di per sé energia elettrica, solitamente prodotta a partire da altre fonti di energia (es. combustibili fossili). La pompa di calore permette di scambiare il calore tra una “sorgente” a temperatura inferiore rispetto al “pozzo”, ovvero il punto dove si immette il calore. In un impianto di riscaldamento, l’edificio (più esattamente: il circuito dei terminali di riscaldamento dell’edificio) rappresenta il “pozzo caldo”; viceversa, in un impianto di condizionamento l’edificio è la “sorgente fredda” dalla quale viene estratto il calore. Il vantaggio economico ed energetico della pompa di calore  è dato dal rapporto tra il calore

immesso o estratto dall’edificio e il consumo di energia (solitamente

elettrica, oppure calore in una pompa di

calore ad assorbimento), detto COP (coefficiente di prestazione), un

rapporto compreso fra 3 e 6 per le pompe di calore geotermiche. è dato dal rapporto tra il calore

immesso o estratto dall’edificio e il consumo di energia (solitamente

elettrica, oppure calore in una pompa di

calore ad assorbimento), detto COP (coefficiente di prestazione), un

rapporto compreso fra 3 e 6 per le pompe di calore geotermiche.Il suolo rappresenta per la pompa di calore una “sorgente” (quando essa lavora in riscaldamento) o un “pozzo” (in modalità raffrescamento) di calore. Rispetto all’aria atmosferica, che è la sorgente adoperata dalle pompe di calore aerotermiche, la temperatura del suolo ad una certa profondità subisce variazioni annuali molto più contenute: a profondità di 5–10 m la temperatura del suolo è pressoché costante tutto  l’anno ed è

equivalente all’incirca alla temperatura media annuale dell’aria, ovvero circa

10-16 °C. Ciò

significa che il suolo, rispetto all’aria, è più caldo d’inverno e più fresco

d’estate, a vantaggio del rendimento della pompa di calore. l’anno ed è

equivalente all’incirca alla temperatura media annuale dell’aria, ovvero circa

10-16 °C. Ciò

significa che il suolo, rispetto all’aria, è più caldo d’inverno e più fresco

d’estate, a vantaggio del rendimento della pompa di calore.Lo scambio di calore con il sottosuolo può avvenire in tre modi:

In climi freddi, dove il carico termico dell’edificio

è sbilanciato a favore del riscaldamento, il suolo potrebbe raffreddarsi per

via del prelievo di calore: è però possibile accoppiare la pompa di calore

geotermica a un impianto di pannelli solari termici e immagazzinare

nel suolo il calore accumulato in estate. • eolico L'energia eolica è un'energia alternativa ai combustibili fossili, abbondante, rinnovabile e a sostegno dell'economia verde, ampiamente distribuita, pulita, non produce emissioni di gas serra durante il funzionamento e richiede una superficie di terra non eccessivamente elevata. minieolico e microeolico Si tratta di impianti di piccola taglia, adatti ad un uso  domestico o per integrare il

consumo elettrico di piccole attività economiche tipicamente in modalità stand-alone,

cioè sotto forma di singoli generatori, connesse poi alla rete elettrica (con contributo alla cosiddetta generazione

distribuita) o ad impianti di accumulazione. Di solito questi

impianti sono costituiti da aerogeneratori del tipo ad asse orizzontale con

diametro del rotore da 3 a 20 metri e altezza del mozzo da 10 a 20 metri.

Solitamente per minieolico si intendono impianti con una potenza

nominale fra 20 kW e domestico o per integrare il

consumo elettrico di piccole attività economiche tipicamente in modalità stand-alone,

cioè sotto forma di singoli generatori, connesse poi alla rete elettrica (con contributo alla cosiddetta generazione

distribuita) o ad impianti di accumulazione. Di solito questi

impianti sono costituiti da aerogeneratori del tipo ad asse orizzontale con

diametro del rotore da 3 a 20 metri e altezza del mozzo da 10 a 20 metri.

Solitamente per minieolico si intendono impianti con una potenza

nominale fra 20 kW e  200 kW, mentre per microeolico si intendono impianti con potenze

nominali inferiori ai 20 kW. 200 kW, mentre per microeolico si intendono impianti con potenze

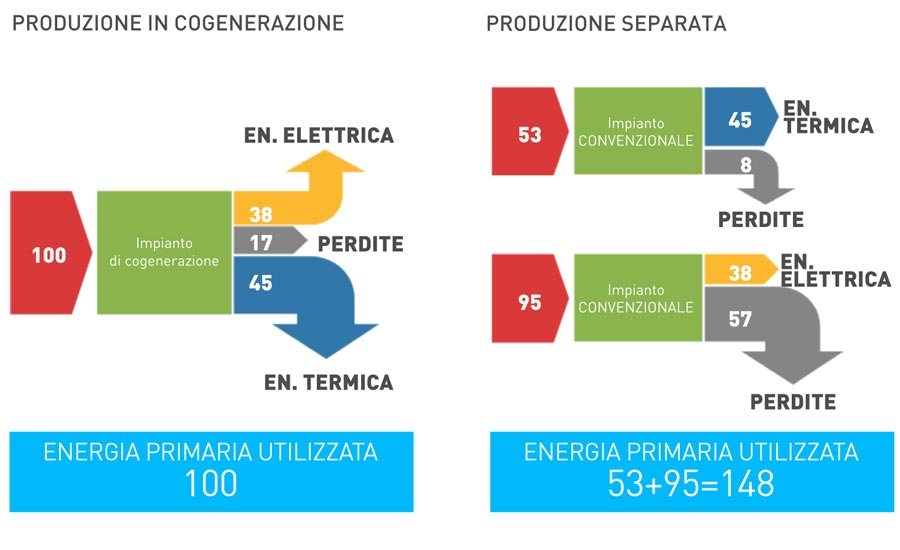

nominali inferiori ai 20 kW.Per questi impianti di piccole dimensioni il prezzo di installazione risulta più elevato, attestandosi attorno ai 1500-3000 euro per kW installato, in quanto il mercato di questo tipo di impianti è ancora poco sviluppato. Sono impianti adattabili, che riescono a sfruttare sia venti deboli che forti e che riescono ad intercettare le raffiche improvvise tipiche dell'Appennino. • cogenerazione Per cogenerazione si intende il processo  di produzione contemporanea sia di energia meccanica, solitamente

trasformata in energia

elettrica (corrente

elettrica), che di calore utilizzabile per riscaldamento e/o processi produttivi-industriali.

Nella maggior parte dei casi gli impianti di cogenerazione conferiscono calore

già pronto per edifici pubblici o privati. Il rilascio di calore residuo non

utilizzato per l'ambiente è sostanzialmente evitato. Gli impianti di piccole

dimensioni diventano sempre più importanti nella fornitura individuale (case

uni o plurifamiliari) e perfino impianti di cogenerazione del tipo CHP (Combined Heat and Power). di produzione contemporanea sia di energia meccanica, solitamente

trasformata in energia

elettrica (corrente

elettrica), che di calore utilizzabile per riscaldamento e/o processi produttivi-industriali.

Nella maggior parte dei casi gli impianti di cogenerazione conferiscono calore

già pronto per edifici pubblici o privati. Il rilascio di calore residuo non

utilizzato per l'ambiente è sostanzialmente evitato. Gli impianti di piccole

dimensioni diventano sempre più importanti nella fornitura individuale (case

uni o plurifamiliari) e perfino impianti di cogenerazione del tipo CHP (Combined Heat and Power). Solitamente un Impianto a cogenerazione è composto da: · Motore primo; · Generatore elettrico; · Impianto motore; · Recuperatori di calore; · Impianti turbogas; · Impianti turbovapore; · Motori alternativi a combustione interna. La cogenerazione viene realizzata in particolari centrali termoelettriche, dove si recuperano l'acqua calda od il vapore di processo e/o i fumi, prodotti da un motore primo alimentato a combustibile fossile (gas naturale, olio combustibile, ecc.) o da combustibili organici non fossili, (biomasse, biogas, gas di sintesi, o altro): si ottiene così un significativo risparmio di energia rispetto alla produzione separata dell'energia elettrica (tramite generazione in centrale elettrica) e dell'energia termica (tramite centrale termica tradizionale). Un particolare campo dei sistemi di cogenerazione è quello della trigenerazione. Piccola cogenerazione (e microcogenerazione) La cogenerazione con potenza elettrica inferiore ad 1 MW si definisce piccola cogenerazione, quella con potenza inferiore a 50 kW microcogenerazione, e viene effettuata tramite motori alternativi a combustione interna, microturbine a gas o motori a ciclo Stirling. La differenza principale tra la piccola cogenerazione e la microcogenerazione consiste nel fatto che nella piccola cogenerazione l'energia termica è un prodotto secondario, mentre la microcogenerazione è diretta principalmente alla produzione di calore e secondariamente di energia elettrica. I vantaggi della piccola cogenerazione In estrema sintesi i vantaggi della piccola cogenerazione sono: · Impiego di energia termica altrimenti inutilizzata, con un conseguente risparmio di combustibile · Minore inquinamento atmosferico · Filiera di distribuzione elettrica notevolmente più corta, con una netta riduzione delle perdite sulla linea · Riduzione delle infrastrutture (centrali e linee elettriche) Trigenerazione La trigenerazione implica la produzione contemporanea di energia meccanica (elettricità), calore e freddo utilizzando un solo combustibile. Le tradizionali centrali termoelettriche convertono soltanto 1/3 dell'energia del combustibile in elettricità, mentre il resto viene perso sotto forma di calore.  Ne

consegue l'esigenza di incrementare l'efficienza della produzione elettrica. Un

metodo che va in questa direzione è la produzione combinata di calore ed

elettricità (nota anche con l'acronimo inglese CHP, da combined heat and power) dove più di

4/5 dell'energia del combustibile è convertita in energia utilizzabile,

con benefici sia finanziari che economici. Ne

consegue l'esigenza di incrementare l'efficienza della produzione elettrica. Un

metodo che va in questa direzione è la produzione combinata di calore ed

elettricità (nota anche con l'acronimo inglese CHP, da combined heat and power) dove più di

4/5 dell'energia del combustibile è convertita in energia utilizzabile,

con benefici sia finanziari che economici.I sistemi di trigenerazione I sistemi di co-trigenerazione possono essere studiati e prodotti per

funzionare con qualsiasi fonte primaria di calore. Questi sistemi oggi sono

tecnicamente maturi ed economicamente convenienti per poter essere adottati

diffusamente, tra le molteplici configurazioni possibili citiamo: · sistemi di cogenerazione con combustibili fossili; · sistemi di trigenerazione con combustibili fossili; · co-trigenerazione con sistemi termosolari; · co-trigenerazione con biogas; · sistemi ibridi di cogenerazione e trigenerazione.

|

|

|

|

||

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 in materia di protezione dei dati personali

| Site Map |

l'acqua stessa che riscaldandosi sale per convezione in un serbatoio di

accumulo (boiler), che deve essere posto più in alto del pannello, dal quale

viene distribuito alle utenze domestiche; il circuito è aperto, in quanto

l'acqua che viene consumata viene sostituita dall'afflusso esterno. Questo

impianto ha per pregio la semplicità ma è caratterizzato da una elevata

dispersione termica, a scapito della efficienza e da un notevole impatto visivo

sul tetto.

l'acqua stessa che riscaldandosi sale per convezione in un serbatoio di

accumulo (boiler), che deve essere posto più in alto del pannello, dal quale

viene distribuito alle utenze domestiche; il circuito è aperto, in quanto

l'acqua che viene consumata viene sostituita dall'afflusso esterno. Questo

impianto ha per pregio la semplicità ma è caratterizzato da una elevata

dispersione termica, a scapito della efficienza e da un notevole impatto visivo

sul tetto. di raccordo.

Una pompa, detta circolatore, permette la cessione del calore raccolto dal

fluido alla serpentina posta all'interno del boiler. Il circuito è notevolmente

più complesso, dovendo prevedere un vaso di espansione, un controllo di

temperatura ed altri componenti, ed ha un consumo elettrico dovuto alla pompa e

alla centralina di controllo, ma ha una efficienza termica ben più elevata,

visto che il boiler è posto all'interno e quindi meno soggetto a dispersione

termica durante la notte o alle condizioni climatiche avverse. Inoltre

l’impatto visivo è minimo in quanto sul tetto è presente solo il pannello

solare.

di raccordo.

Una pompa, detta circolatore, permette la cessione del calore raccolto dal

fluido alla serpentina posta all'interno del boiler. Il circuito è notevolmente

più complesso, dovendo prevedere un vaso di espansione, un controllo di

temperatura ed altri componenti, ed ha un consumo elettrico dovuto alla pompa e

alla centralina di controllo, ma ha una efficienza termica ben più elevata,

visto che il boiler è posto all'interno e quindi meno soggetto a dispersione

termica durante la notte o alle condizioni climatiche avverse. Inoltre

l’impatto visivo è minimo in quanto sul tetto è presente solo il pannello

solare. a

circolazione forzata, solo che l'impianto viene riempito e quindi usato solo

quando è necessario evitando il surriscaldamento durante il non utilizzo. Se

l'impianto ha raggiunto la temperatura desiderata, si svuota, oppure se manca

il sole l'impianto non si riempie. questo permette anche di aumentare il numero

dei collettori solari. Unico vincolo risiede nella necessità di avere una

pendenza minima tra il collettore e il serbatoio di raccolta.

a

circolazione forzata, solo che l'impianto viene riempito e quindi usato solo

quando è necessario evitando il surriscaldamento durante il non utilizzo. Se

l'impianto ha raggiunto la temperatura desiderata, si svuota, oppure se manca

il sole l'impianto non si riempie. questo permette anche di aumentare il numero

dei collettori solari. Unico vincolo risiede nella necessità di avere una

pendenza minima tra il collettore e il serbatoio di raccolta.

non sono connessi ad alcuna rete di distribuzione, per cui sfruttano

direttamente sul posto l'energia elettrica prodotta e accumulata in un

accumulatore di energia (batterie);

non sono connessi ad alcuna rete di distribuzione, per cui sfruttano

direttamente sul posto l'energia elettrica prodotta e accumulata in un

accumulatore di energia (batterie);